一手損角換わりの誕生からまで現在まで

理論と歴史で学ぶ意欲作

内容と感想

第一章 後手の戦法の比較検討

第一章では▲7六歩△3四歩の序盤から後手がどのような作戦を取るべきか、後手番での有力戦法を比較検討しながら一手損角換わりの優位性、狙いなどを解説しています。

第二章 一手損角換わりの発展

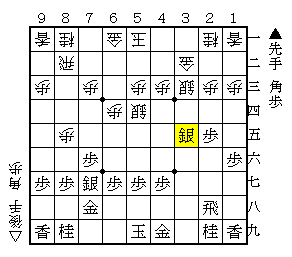

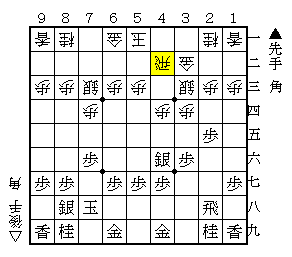

一手損角換わり自体は昭和50年代に指されており、上図が当時の局面図で現在の将棋でも現れた進行です。ただ、当時は一手損角換わりという戦法としてまだ認識されていなかったようです。

ほどなくして2000年代に入り、一手損角換わりがプロ間で流行。

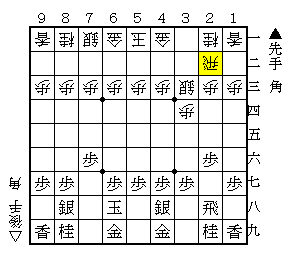

一手損角換わりの定跡の進歩で大事な点として角交換のタイミングがあります。

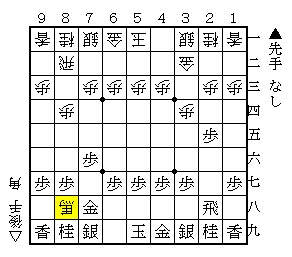

当時は先手の形を決めさせて得と見ており、上図の形が主流でした。

第三章 一手損角換わり△3二金の衰退

現在では見られなくなった形で、早繰り銀が強敵で見なくなった形です。

どのような変化があり、指されなくなったか、先手と後手の工夫を紹介しながら解説していく形になっています。

第四章 一手損角換わりの工夫△8四歩不突

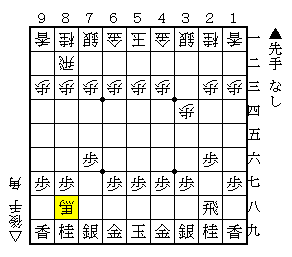

第3章の△8四歩型は専守防衛で戦う場合に△8四歩が無駄な一手になっていた経緯があります。角交換のタイミングを早めることが得と見て、△8四歩不突き型が主流になっていきました。

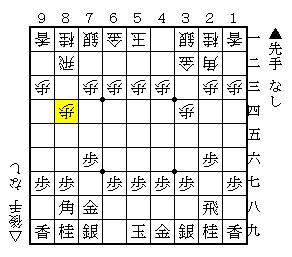

上図の△7三銀の構えは糸谷流の構えで、定跡自体はそこまで深く進歩しておらず力戦模様です。

第五章 一手損角換わり△8八角成・前

角交換からのダイレクト向かい飛車に変化する形も△8八角成型の変化の一例として紹介しています。

第六章 一手損角換わり△8八角成・後

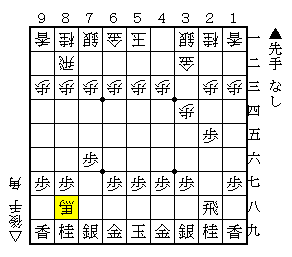

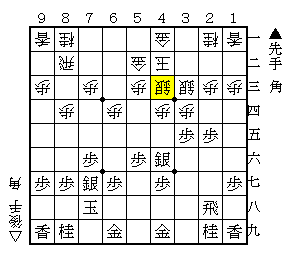

先手の早繰り銀に対して△5四銀+△4四歩の構えを最速で組むために△3二金すらも省略した形。

△3二金を省略したことで、△4三銀の受けが間に合います。また△3二玉の形が意外に硬く、現在でも指されている最新形です。

まとめ

本書では「どうして一手損角換わりを指すのか」「一手損角換わりはどのようなことを狙っているのか」という理論に基づいて解説されており、ただ一手損角換わりの定跡を紹介しているだけでなく、当時の将棋界を渦巻く後手番での戦い方の変化や堅さ至上主義といった時代背景も絡めて解説されています。

また興味深いのは本書が出版された当時の将棋界では穴熊や横歩取りにおける中原囲いなど囲いの堅さが重要視されていたにも関わらず、その中でも玉が薄い一手損角換わりがなぜ指されていたのか、ということも解説されています。

現在では堅さよりもAIの評価値を基準に考える棋士が増え、バランスや主導権の取りやすさなど、考え方も変わってきました。しかし一手損角換わりに関して主流からは外れたものの、プロ間で流行した2000年代から現在まで根強く指され続けられています。

そんな一手損角換わりの誕生から現在に至るまでどのような道筋を辿ってきたのか、一手損角換わりを語る上で無くてはならない一冊だと感じました。