急戦定跡の研究家である青野照市が創案し、タイトル戦などで米長邦雄が連採したことから広まりました。名前の由来はこの二人が東京都の鷺宮というところに住んでいたことからこの名が付けられました。

鷺宮定跡の基本

▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △4四歩

▲2五歩 △3三角▲4八銀 △4二飛

▲6八玉 △7二銀 ▲7八玉 △9四歩

▲9六歩 △6二玉 ▲5六歩 △7一玉

▲5八金右 △3二銀▲6八銀 △8二玉

▲5七銀左 △5二金左 ▲3六歩 △5四歩

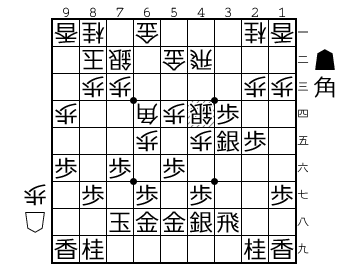

▲6八金上(基本図)

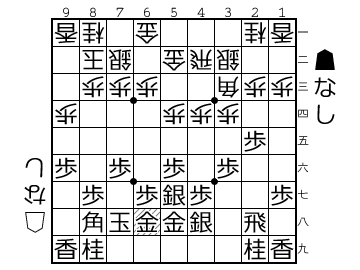

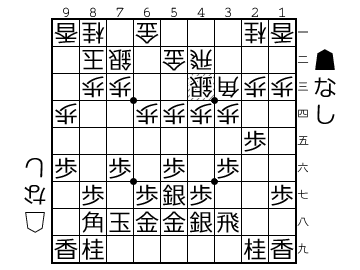

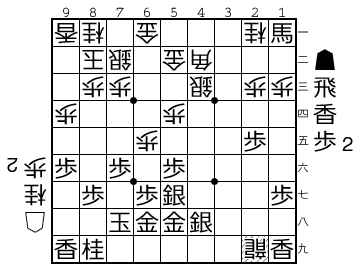

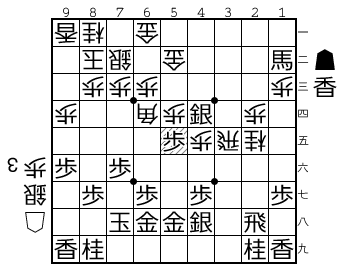

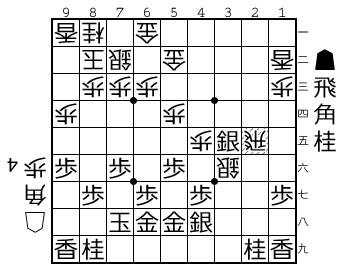

基本図

▲6八金と上がった局面ここから振り飛車の待ち方はいろいろあるのでまずは一番自然な△6四歩を見てみよう。

△6四歩

△6四歩には▲3八飛と角頭攻めを見せるのが鷺宮定跡の基本。ここから振り飛車に三種類の反撃手段があります。細かい変化もありますが、急戦の基礎が詰まっているのでじっくり見ていきます。

△4五歩

△4五歩と3二銀型を生かして角交換を挑み、居飛車の角頭攻めを空振りさせるのが狙いで昔はよく指されいていましたが、ある手法が編み出され現在ではほとんど見ません。

▲3三角成 △同 銀▲3一角 △6五歩

▲7七桂△4四角 ▲3七桂 △7四歩

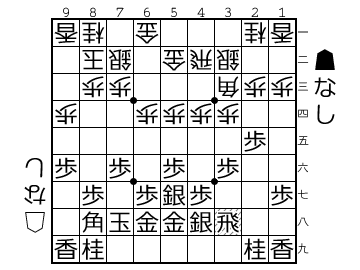

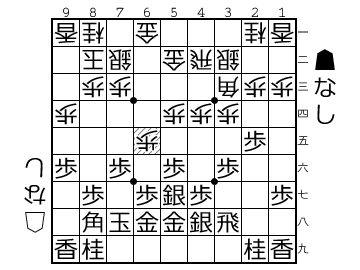

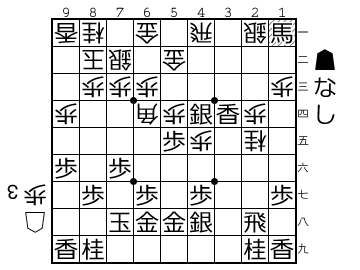

▲3九飛

この局面、▲3九飛と9九香車に紐をつけて次に▲6五桂と跳ねることが出来るようにした絶妙手で先手が十分な形勢になるのです。青野九段が考案した新手で△4五歩と角交換を挑む手法は見られなくなりました。

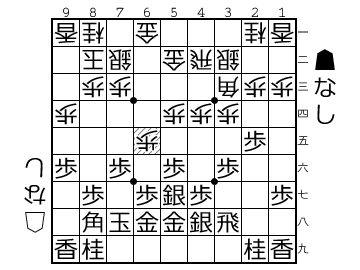

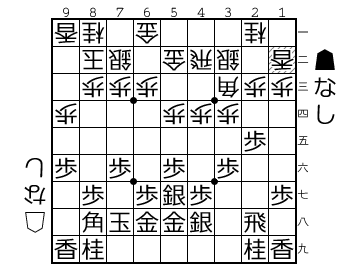

△4三銀

△4五歩といくのは時期尚早だったので△4三銀と角頭を守る手はどうかみていきます。

▲3五歩 △同 歩▲4六銀 △4五歩

▲3三角成△同 桂 ▲3五銀 △2五桂

▲3四歩

居飛車が▲3四歩と垂らした局面。将来角に香車を狙われたとき振り飛車の左香の位置が悪く、もし端歩の付き合いが入っていると△1三香と取られにくい位置に逃げることが出来るので互角に持っていけるが。現局面はすでに居飛車が十分な局面です。

以下、定跡手順を示すと

△3二飛 ▲3三角 △2七角 ▲2八飛

△3六角成▲2六銀 △1二香 ▲1五角成

△3四銀 ▲2五銀△同 銀▲4四桂

▲4四桂と打ち居飛車優勢。△4三銀と守る手に対してもどうやら居飛車の仕掛けは成立しているようだ。

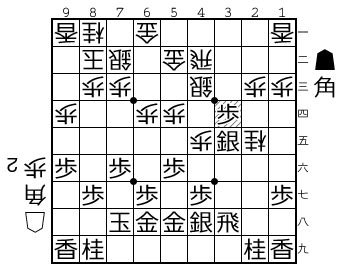

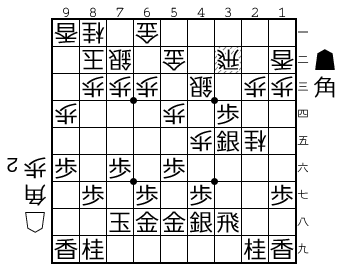

△6五歩

△6五歩は後手の工夫で将来の△6四角打ちを見据えた手。

まずは居飛車が単純に仕掛けるとどうなるか見てみよう。

▲3五歩 △同 歩▲4六銀 △4五歩

▲3三角成△同 銀 ▲3五銀 △6四角

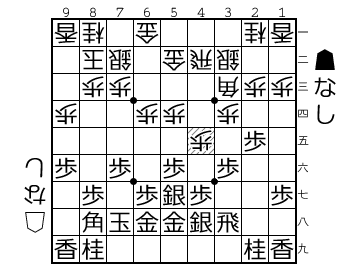

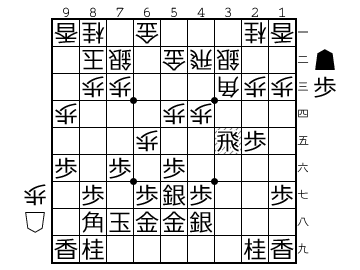

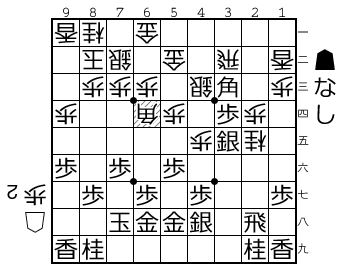

▲3四歩 △4四銀

先手は▲3五歩~4六銀と定番の攻めで仕掛けるが、振り飛車が△4四銀とぶつけた局面は角成りなどが残っており、はっきりと振り飛車が指しやすい。

戻ってこの局面、居飛車は単純に銀で攻めるのは△4六角打ちがあり失敗した。

居飛車は工夫する必要がある。

▲3五歩△同歩▲同飛

▲3五歩△同歩に飛車で攻めるのが工夫で後手からの△4五歩の反発を軽減している意味もある。

△4三銀 ▲4六歩 △3二飛 ▲4五歩

△4二角

振り飛車の常套手段である飛車ぶつけ。普通は△2二角と引くところだが、△6五歩型を生かした△4二角が面白い構想。

▲3二飛成 △同 銀 ▲4四歩 △2八飛

▲4三歩成△同 銀▲1一角成 △2九飛成

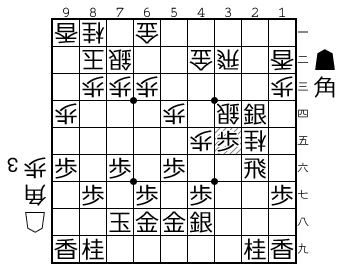

飛車交換を行い、捌きあった局面。居飛車から▲4四香打ちが見えるが△同銀▲同馬△3三角とぶつけられて損。単に桂馬を拾うくらいでどうか。振り飛車は香車を拾ったり、角をどう活用するか棋風の出る局面で形勢は難解。

後手の工夫

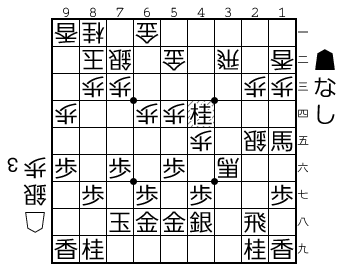

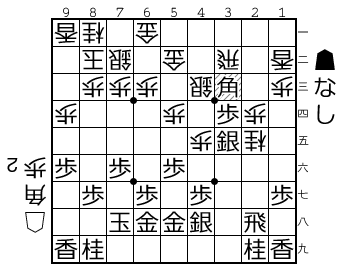

最強の受け△1二香

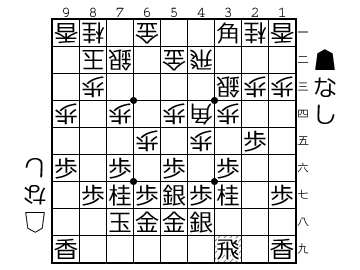

基本図から△6四歩に変えて△1二香が振り飛車の最善の受け。将来の△6四角打ちを残しつつ、先に香車を逃げておく手で損の無い手。

▲3八飛 △4三銀 ▲3五歩 △同 歩

▲4六銀△4五歩 ▲3三角成 △同 桂

▲3五銀△2五桂▲3四歩 △3二飛

ここで▲3三角と打ち込むのは△2七角▲2八飛△3六角成▲2六銀△3四銀で後手優勢になります。

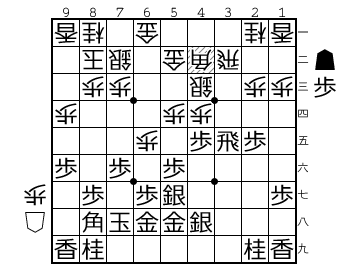

▲2八飛 △2四歩 ▲3三角

▲3三角に△1二香車が事前に逃げているのが振り飛車の強みで、もし上がってないと香取りと▲2四角成りの両狙いが受からず、居飛車が良くなります。振り飛車はここから二通りの指し方があります。

△4二角

まずは△4二角と角を合わせて▲2四角成りを許さない指し方を見ていきます。

▲1一角成 △3四銀 ▲同銀 △同飛

▲1二馬△3五飛▲4四銀 △6四角

▲5五歩

▲5五歩と角道を止めた局面は馬が出来ており、飛車取りも残っている居飛車が優勢と言われていましたがここから振り飛車側から千日手に持ち込む手法が発見されて先手不満の別れとなります。

△3一飛 ▲3四香 △4一飛▲2二馬

△2一銀▲1一馬 △3二銀 ▲2二馬

△2一銀▲1一馬

この局面は居飛車千日手模様で不満。振り飛車はこれでも十分だと思うが、さらに△1二香型を生かした指し方を紹介したい。

△6四角

△4二角は千日手模様、それに代えて△6四角はどうか、こちらの方が△1二香、6三歩型を生かしてるといえます。

ちなみにここで▲5五歩と止めるのは△3三飛▲同歩成△5五角▲4三と△同金▲2六飛△9九角成で振り飛車が指せます。

▲2六飛 △4二角 ▲2四銀 △3四銀

▲4二角成△同 金▲3五歩

ここで振り飛車の変化球で△5三角と打つ手もある。以下▲5七角 △2二飛 ▲3六飛 △2四飛▲3四歩 △3七桂成 ▲同 桂 △2七飛成となり振り飛車が指せます。ただ本譜の順の方が明快です。

△同 銀 ▲2五飛 △3六銀▲3五飛

△同 飛▲同 銀 △2五飛

上図から振り飛車は次に桂馬を取りながら飛車を成り△6四桂打ちが厳しい狙いで振り飛車が十分です。居飛車は仕掛ける前に△6四歩を突かせるために一手待ったりするなど細かい工夫が必要で苦労する展開が多い印象です。

館長コメント

この戦法をタイトル戦などで連採した米長邦雄によればこの戦法はプロにとっても難解で、居飛車は「勝つ時は苦労し、負ける時はひどいもの」「どの変化になっても振り飛車の玉が固く、指しこなせたら立派な有段者」と言っています。

この言葉は居飛車対振り飛車のどの急戦にも言えることで、居飛車が穴熊に時代とともに移っていったのもうなずけます。