相掛かりは居飛車の戦法で定跡がほかの戦型ほど整備されておらず、力戦派の棋士に多く好まれており愛好者は多い。相掛かりは大きく分けて先手が▲2六飛の浮き飛車型と▲2八飛車の引き飛車型があります。

▲2六飛型(浮き飛車型)

浮き飛車に構え後手の歩交換を防ぎつつ先手から攻めていく将棋になりやすいです。

後手のほうも先手の攻めを警戒し、飛車の当たりを避けつつ自陣に利かす引き飛車に構える形か、飛車の横効きを受けに利かす浮き飛車にするか好みが分かれるところです。

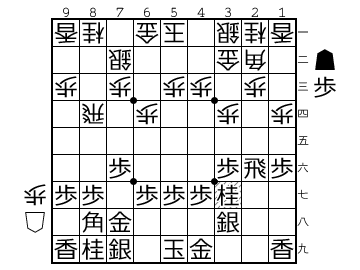

3七銀戦法

銀の力で敵陣を攻略する指し方です。中原流相掛かりとも言われており、中原誠十六世名人が愛用した戦法です。攻め足は少し遅いですが棒銀のように破壊力抜群です。

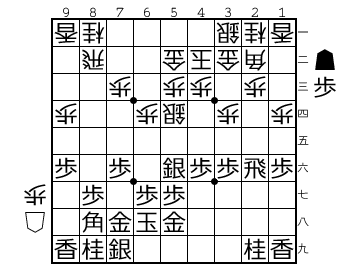

3七桂戦法

桂馬の力で敵陣を攻略する指し方です。攻め自体は軽いですが、速攻が出来るので自分からガンガン攻めていけます。

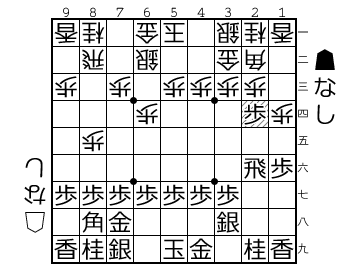

ひねり飛車

縦歩取りとも呼ばれている戦法で江戸時代末期に成立したとされています。長い間プロでは指されていませんでしたが升田幸三らによって定跡が整備され、公式戦で活躍したため認知されるようになりました。また一時期は将棋の必勝戦法とまで言わていました。

相掛かり腰掛け銀

「ガッチャン銀」とも呼ばれています。先手が浮き飛車型でひねり飛車などにしない場合に見られる指し方で昔からよく指されています。4五銀とぶつけるタイミングが重要です。

駅馬車定跡

相掛かり腰掛け銀の定跡で先手塚田正夫、後手升田幸三の対局がそのまま定跡になっています。命名は加藤治郎で命名の由来は名画「駅馬車」のラストシーンと、金銀が中央へ集まっていく姿から取ったと言われています。

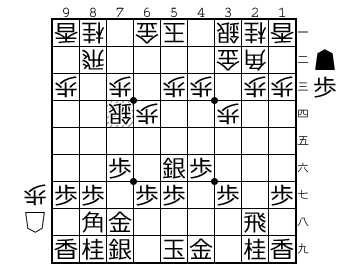

塚田スペシャル

1986年に塚田泰明が考案、塚田本人がこの戦法を使い、当時の連勝新記録である公式戦22連勝を達成しました。また2015年に升田幸三賞を受賞しています。駒組みが続きそうな局面で仕掛ける超急戦で現在は対策が優秀でプロでは指されなくなりました。

▲2八飛型(引き飛車型)

現代の主流は▲2八飛と深く引くこちらです。浮き飛車型より飛車が狙われにくく、安定感があり先手の勝率が高い。後手は先手の棒銀などをけん制する意味で浮き飛車に構えることが多いです。

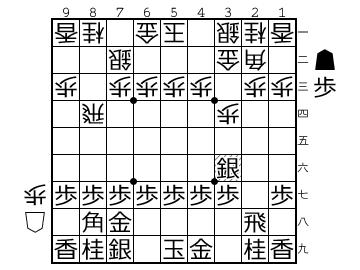

相掛かり棒銀

▲2七銀、▲3六銀とでる形はUFO銀とも呼ばれています。ここからすぐに攻めるというよりは後手の陣形を牽制して優位に立とうとする戦法。初心者が初めて覚える戦法としてよくおすすめされています

鎖鎌銀

古い定跡で相腰掛け銀模様から変化し△8五銀と角頭攻める指し方で先手もここから▲4五銀と互いに角頭めがけて突進していく攻め合いの将棋です。

館長コメント

現在は相掛かりで飛車先を保留する指し方など新しい指し方が出てきており、プロでの採用率も上がっていることからアマチュアでも遭遇率がより高くなる可能性を考えて居飛車党はしっかり覚えたほうがいいと思います。